Protection durable des végétaux

Cette rubrique concerne les agriculteurs, maraichers, arboriculteurs fruitiers, horticulteurs, vignerons, pépiniéristes et entrepreneurs agricoles utilisant des produits phytopharmaceutiques ( PPP Produits PhytoPharmaceutiques ) dans le cadre de leur activité professionnelle.

Table des matières

Lutte intégrée

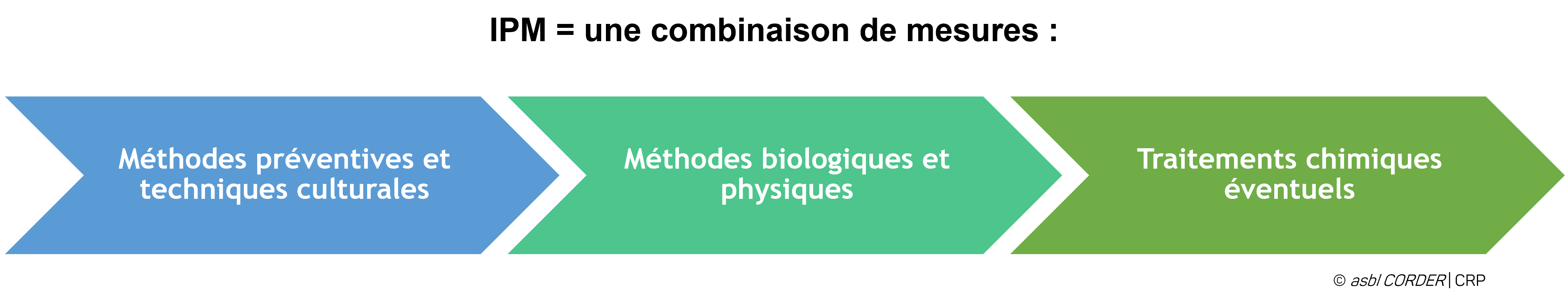

La lutte intégrée contre les ennemis des cultures, également désignée par le terme IPM Integrated Pest Management pour « Integrated Pest Management », promeut de combiner les méthodes non chimiques de lutte avec apport en PPP Produits PhytoPharmaceutiques en dernier recours.

Un traitement phytosanitaire aura donc lieu si nécessaire, au bon moment et à la bonne dose. Ces mesures sont issues des décisions européennes (Directive 2009/128/CE) de parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. Cette directive est la première à avoir défini les grands principes de l’ IPM Integrated Pest Management .

Tous les utilisateurs professionnels de PPP Produits PhytoPharmaceutiques doivent appliquer la lutte intégrée depuis le 1er janvier 2014. Les organismes de contrôle agréés ( OCI Organisme de contrôle indépendant ) sont également concernés par les mesures prévues dans ces textes législatifs, dans le cadre de contrôles du respect des grands principes de la lutte intégrée.

Le cahier des charges ne s’applique pas :

- pour les agriculteurs dont les unités de production sont soumises aux systèmes de contrôle :

- de la production biologique,

- de la production intégrée de fruits à pépins,

- de Végaplan.

En effet, elles sont considérées appliquer d’office les principes pour les cultures présentes dans ces unités de production.

Sur les éventuelles parties de l’exploitation qui ne relèveraient pas de ces systèmes de contrôle, l’exploitant est tenu d’appliquer l’ IPM Integrated Pest Management et de répondre à son cahier des charges.

- dans certains cas de lutte contre :

- les espèces exotiques envahissantes,

- les organismes de quarantaine,

- les organismes nuisibles aux végétaux visés à l’Arrêté Royal du 19 novembre 1987 relatifs aux organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux,

- les Carduus crispus, Ciscium lanceolatum, Circium rumex, Circium arvense, Rumex crispus et Rumex obtusifolius, lors d'un traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance ou à dos.

Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par un Comité technique nommé par le Ministre lorsque :

- des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas de respecter certaines exigences,

- il y a un risque sanitaire important pour les cultures concernées,

- il y a un risque sanitaire important pour le producteur ou le consommateur,

- l’urgence l’impose.

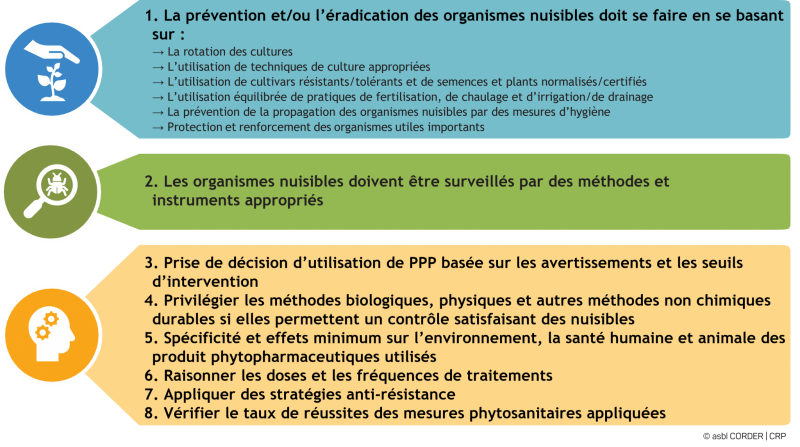

Les 8 principes

Huit principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures ont été fixés en annexe de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2016. Ils peuvent se résumer comme suit : prévenir – surveiller- raisonner.

La bonne pratique phytosanitaire repose avant tout sur la plantation d'un matériel végétal sain dans un sol sain et sur la mise en place de mesures prophylactiques de lutte c'est-à-dire de moyens culturaux, physiques et biologiques utilisés pour éviter ou limiter l'introduction de maladies, ravageurs ou adventices dans une culture.

Une rotation assez longue et adaptée permet de diminuer l'application de

PPP

Produits PhytoPharmaceutiques

tout en augmentant les rendements. Pour limiter les problèmes de repousse, on évitera, notamment, la succession de certaines cultures dans la même rotation (par exemple, pomme de terre avant betterave ou chicorée). Cette rotation sera couplée à une bonne gestion de l'inter-culture (destruction des adventices et limitation des repousses).

L'élimination des sources d'infection est primordiale pour retarder au maximum l'apparition de maladies et donc les traitements fongicides (les écarts de triage sont des sources d'infection importantes en culture de pomme de terre par exemple).

Le choix de variétés résistantes ou tolérantes : au plus le prix des productions agricoles diminue, au plus le choix de variétés résistantes ou tolérantes se justifie économiquement. Si leur potentiel de rendement est parfois moins élevé, ces variétés nécessitent également une moindre protection phytosanitaire, ce qui leur confère une rentabilité supérieure aux autres.

Un diagnostic correct et réalisé à temps est crucial pour une protection efficace et économique des cultures. Les symptômes présentés par différentes maladies ou les stades jeunes d'adventices (ex : petite ciguë et fumeterre) peuvent être semblables. Le traitement à effectuer sera par contre souvent différent.

- Déceler la présence de foyers en se rendant régulièrement sur le champ est indispensable.

- Le degré d'infestation de la culture doit être évalué correctement (comptage des plantes atteintes, des adventices ou des insectes présents).

- Des services d’avertissement existent en Wallonie afin d’aider l’agriculteur dans ses prises de décisions. Vous pouvez trouver plus d’informations concernant ces avertissements dans cette rubrique.

- Les seuils d'intervention (seuils au-delà desquels les pertes économiques engendrées par l'ennemi de la culture dépassent le coût de la protection phytosanitaire), lorsqu'ils existent, doivent être pris en compte.

- La présence d'organismes auxiliaires (prédateurs ou parasites naturels aux insectes néfastes aux cultures), s’ils sont en nombre suffisant, peut permettre de contenir le développement de la population d'insectes nuisibles.

- Le risque pour la culture sera estimé en fonction du degré d'infestation et de l'avancement de la culture.

- La sensibilité de la culture au traitement (risque de phytotoxicité) varie en fonction de son stade de développement et de son état sanitaire général, il est important d’y prêter attention.

|

|

|

|

Un traitement phytosanitaire n'est opportun que si les autres techniques culturales ont été évaluées et jugées moins pertinentes ou insuffisantes. L'utilisateur doit éviter une dépendance excessive vis-à-vis des PPP Produits PhytoPharmaceutiques afin de diminuer le risque d'apparition de résistance des organismes nuisibles.

Afin de ne pas nuire aux organismes auxiliaires, il est recommandé de :

- combiner des méthodes de luttes culturales, biologiques, physiques et/ou chimiques,

- raisonner les doses d'application, et

- choisir judicieusement les produits utilisés ainsi que les périodes d'intervention.

Le risque réel d'exposition de la culture à une maladie ou à un ravageur doit également être pris en compte. Ce risque dépend des conditions météorologiques, de l'antécédent cultural, de la sensibilité variétale...

Pour éviter tout risque de phytotoxicité (altération passagère ou durable par un PPP Produits PhytoPharmaceutiques des végétaux cultivés), on choisira le produit autorisé et adapté à la plante et au type de sol. Il est possible d'adapter la dose en fonction du sol : la durée d'action du produit sera meilleure sur les sols riches en argile et en matières organiques alors que les sols pauvres (sableux) augmenteront le risque de phytotoxicité mais se prêteront mieux à une réduction de doses. Plus les adventices sont jeunes, plus elles seront sensibles aux produits. Connaître la biologie des organismes nuisibles, observer et surveiller leur évolution permettra de déterminer la date d'intervention en fonction du seuil de nuisibilité.

Cahier des charges

Les différents principes fixés par le Gouvernement wallon sont regroupés dans un cahier des charges présenté en annexes 1 et 2 d’un Arrêté Ministériel portant sur l'exécution de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 novembre 2016 relatif à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

Ce cahier des charges peut être consulté sur ci-dessous :

Annexes 1 & 2 : toutes les cultures à l’exception des cultures ornementales & cultures ornementales

Cahier des charges "lutte intégrée" pour les cultures ornementales

Cahier des charges "lutte intégrée" pour les cultures autres que les ornementales

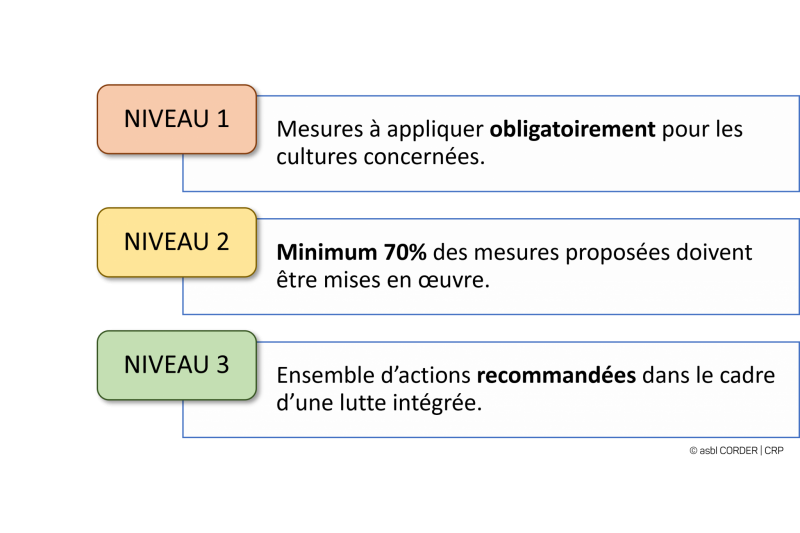

Dans ce cahier des charges, les huit grands principes qui doivent être respectés dans le cadre de la lutte intégrée sont déclinés en actions de 3 niveaux d’obligation.

PPP soumis à l'éco-régime réduction d'intrants

Dans le cadre du Plan Stratégique wallon de la nouvelle PAC (2023-2027), des éco-régimes "réduction d'intrants" (ER RI) sont prévus, sur base volontaire de l'agriculteur. Une aide financière au revenu, censée rémunérer les services environnementaux rendus par les agriculteur·rices, donc conditionnée à la mise en œuvre de pratiques vertueuses, est mise en place.

"Cette aide vise à compenser le risque économique pris par l’agriculteur qui s’engage "à ne pas recourir à certains produits phytopharmaceutiques" ou "à avoir recours à des techniques de désherbage mécanique au minimum à deux reprises au cours de la période de maintien de la culture principale". "La mesure permet le maintien ou l’introduction de modes de production moins dépendants de PPP Produits PhytoPharmaceutiques , ce qui contribue à la réduction de l’utilisation de ces produits."

L'un des critères spécifiques d'éligibilité à cet éco-régime est de ne pas pulvériser certaines molécules sur les parcelles de terres arables et de cultures permanentes.

Cet éco-régime est d'application pour toute parcelle de terres arables en Wallonie, à l’exception des jachères, des bandes bordures de champ, des tournières enherbées, des parcelles aménagées ou de céréales laissées sur pied faisant l’objet d’un engagement MAEC Mesure agro-environnementale et climatique ou pour l’éco-régime « maillage écologique », ainsi que pour les prairies temporaires et toute autre surface composée d’herbe ou de plantes fourragères herbacées. Il applicable aux cultures permanentes, à l’exception des sapins de Noël.

Les molécules prohibées sont :

- Certaines substances actives considérées comme "candidates à la substitution" au niveau européen (exceptés le métalaxyl, l’hydroxy-8-quinoléine, le fludioxonil, le zirame) (version la plus récente du Règlement d'exécution (UE) 2015/408, également disponible via la base de données européenne des substances actives), et

- Certaines substances actives ayant un impact sur l’état des masses d’eau en Wallonie (bifénox, MCPA, métazachlore, terbuthylazine).

La liste officielle des molécules prohibées dans le cadre de cet ER en 2025 est disponible à l'article 10 de l'Arrêté ministériel du 27 février 2025 (modifiant l'annexe n°2 de l'Arrêté ministériel du 23 février 2023). La liste de 2026 sera publie prochainement.

Pour aider les agriculteurs qui souhaitent souscrire cet éco-régime, les produits phytopharmaceutiques autorisés en Belgique (dernière mise à jour en date du 05/01/2026) et composés d'au moins une molécule prohibée, sont repris dans une liste disponible en cliquant ici dans notre boîte à outils. Depuis l'année dernière (2025), l'émamectine (pas de

PPP

Produits PhytoPharmaceutiques

autorisés en Belgique), le lénacile (plus considéré comme une Cfs) et la métribuzine (retrait de la molécule) n'en font plus partie. Certains produits ont été également retirés depuis (

DLU

Date limite d'utilisation

-date limite d'utilisation- dépassée).

Plus d’informations également dans nos actualités.

Nous attirons votre attention sur le fait que ce type de liste de produits est amené à évoluer à mesure des modifications, retraits ou mises sur le marché de PPP Produits PhytoPharmaceutiques déterminés par les Autorités belges. Seules les informations reprises sur le site web https://fytoweb.be/fr sont les sources de référence des PPP Produits PhytoPharmaceutiques autorisés en Belgique. Il est donc utile de consulter ce site.

L'ASBL Corder ne dispose pas d'informations relatives aux modalités de la mise en place de cet éco-régime. Si vous avez des questions sur ce sujet en particulier, nous vous invitons à envoyer votre demande à l’adresse polagri.dgo3@spw.wallonie.be. Pour toute question technique ou relative à votre dossier, vous pouvez prendre contact avec votre Direction extérieure. Plus d'infos également sur le site web du Portail de l'agriculture wallonne.

Programmes officiels de réduction

Les préoccupations pour la préservation de l’environnement et de la santé publique étant grandissantes, la Directive européenne 2009/128/CE a pour objectif de parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Plan d'action national NAPAN Nationaal Actie Plan - Plan d'Action National

Chaque État membre européen doit avoir recours à un plan d’action national. En Belgique, il s’agit du NAPAN : Nationaal Actie Plan Action National.

Le but de ce NAPAN Nationaal Actie Plan - Plan d'Action National est de réduire les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et de promouvoir la lutte intégrée ou les techniques alternatives en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des PPP Produits PhytoPharmaceutiques .

Le NAPAN Nationaal Actie Plan - Plan d'Action National est constitué de différents programmes élaborés par les différentes entités fédérées :

NAPAN Nationaal Actie Plan - Plan d'Action National = PFRP + PWRP Programme wallon de réduction des pesticides + VADP + PRPRBC

- PFRP (Programme Fédéral de Réduction des Pesticides)

- PWRP (Programme Wallon de Réduction des Pesticides)

- VADP (Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik)

- PRPRBC (Programme régional de réduction des pesticides de la Région de Bruxelles – Capitale)

Dans ce cadre, le Programme Wallon de Réduction des Pesticides ( PWRP Programme wallon de réduction des pesticides ) et le programme belge de réduction NAPAN Nationaal Actie Plan - Plan d'Action National (Nationaal Actie Plan d’Action National) ont été mis en place pour la première fois en 2013 ( PWRP Programme wallon de réduction des pesticides I de 2013 à 2017) afin de répondre aux exigences de cette directive européenne aux niveaux belge et wallon.

Le CRP est actuellement impliqué dans les discussions relatives au

NAPAN

Nationaal Actie Plan - Plan d'Action National

.

Programme wallon PWRP Programme wallon de réduction des pesticides

Les objectifs du PWRP se concentrent sur la réduction des risques liés à l’utilisation des PPP Produits PhytoPharmaceutiques et sur la réduction des quantités utilisées de PPP Produits PhytoPharmaceutiques , notamment autour de :

- la formation adéquate des professionnels utilisant des PPP Produits PhytoPharmaceutiques ;

- la sensibilisation des utilisateurs professionnels et amateurs sur les dangers liés à l’utilisation des PPP Produits PhytoPharmaceutiques ;

- l’application des principes de lutte intégrée ;

- la protection des groupes vulnérables (personnes âgées, femmes enceintes, enfants, …) et du grand public et ;

- la protection du milieu aquatique.

À travers notre site, différentes mesures légales mettent en application les objectifs de la Directive et du programme de réduction de l’utilisation des PPP Produits PhytoPharmaceutiques .

Depuis 2023, le 3e programme ( PWRP Programme wallon de réduction des pesticides III) (2023-2027) vise à prolonger les mesures ayant permis une réduction d’utilisation de PPP Produits PhytoPharmaceutiques en Wallonie ainsi qu’à mieux cerner les nouvelles missions à mettre en place pour répondre aux enjeux actuels et futurs de l’agriculture et de l’environnement en Wallonie.

Le CRP et les autres cellules de l’ASBL Corder sont impliquées dans 15 mesures du PWRP Programme wallon de réduction des pesticides III (10 en tant qu’organisme pilote et 5 en tant que partenaire) et encore dans quelques mesures récurrentes du PWRP Programme wallon de réduction des pesticides II.

Vous pouvez consulter sur ce lien le programme actuel de réduction.

Techniques alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

L’utilisation de PPP Produits PhytoPharmaceutiques n’est pas systématiquement nécessaire. Dans certains cas, elle peut être totalement évitée, et dans d’autres, elle vient en solution complémentaire aux techniques de lutte non chimiques (lutte intégrée). L'emploi de PPP Produits PhytoPharmaceutiques doit être limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en-dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.

Les techniques, dites « alternatives » à l’usage de PPP Produits PhytoPharmaceutiques de synthèse ou de PPP Produits PhytoPharmaceutiques d’origine naturelle, sont variées mais doivent être adaptées pour être efficaces : choix d’une variété de plante résistante/tolérante, travail du sol, appareillages et machines spécifiques, lâchers d’insectes auxiliaires, filets anti-insectes… Elles permettent ainsi de réduire l’impact des PPP Produits PhytoPharmaceutiques sur l’environnement et sur la santé des utilisateurs et du grand public.

|

|

|

Désherbage alternatif

La présence d’adventices dans la parcelle n’indique pas forcément qu’il faille désherber immédiatement. Le plus adéquat est donc de surveiller le niveau d’infestation et leur stade de développement afin d’intervenir au moment opportun.

|

|

|

Avant la culture

Les pratiques culturales comme le labour, le faux semis ou le semis direct, ainsi que la date de semis peuvent influencer plus ou moins fortement la présence d’adventices durant la saison.

Sur les surfaces de taille modérée, un désherbage par solarisation ou le recours à un paillage, une toile ou un mulch est parfois possible. Opter pour l’association de cultures sur une même parcelle peut également limiter l’apparition d’adventices, grâce à une plus grande occupation de l’espace au sol.

Un désherbage thermique (brûlage par flamme ou utilisation de rayons infrarouges) juste avant l’émergence de la culture est également envisageable.

Pendant la saison

Malgré la mise en place de techniques préventives, l’entretien de la parcelle doit se poursuivre durant la saison.

Il existe une multitude de moyens mécaniques de désherbage : bineuses, herses étrilles, houes rotatives, roto-étrilles, écimeuses, rouleaux… Ces techniques évoluent constamment et les utiliser efficacement demande de bien connaître leurs caractéristiques et spécificités, en plus de suivre les recommandations pour un réglage adapté et une sortie dans des conditions optimales (stade de développement, conditions météorologiques, fréquence de passage…). Référez-vous pour cela au centre pilote adéquat. Pour un désherbage plus précis, combiner ces solutions au guidage par GPS permet de limiter l’infestation sur la culture emblavée.

L’arrachage manuel est précis mais demande une main d’œuvre importante. Cela peut être intéressant dans les terrains au relief irrégulier et lorsque l’état du sol ou la culture entravent le passage d’une machine.

D’autres pratiques innovantes se développent en Belgique et ailleurs, notamment par le biais de machines qui électrocutent les adventices (« electroweeding ») ou via des robots autonomes, agissant par binage ou par pulvérisation locale d’eau chaude, après détection des mauvaises herbes.

Ces outils alternatifs sont parfois associés à des investissements importants en matériels et il peut donc être intéressant de les acquérir via des groupements. Le recours à ces techniques nécessite souvent plusieurs passages et demande donc une bonne organisation du temps travail.

Equilibre nutritionnel des plantes

Lorsque les végétaux disposent de suffisamment de ressources nutritives et se développent dans un environnement favorable et sain, leur croissance ainsi que leur résistance aux stress abiotiques (ex. : sécheresse, sols pauvres en minéraux…) et biotiques sont améliorées. Une plante carencée est plus sensible aux maladies, aux attaques de ravageurs et à la concurrence avec les adventices.

Fertiliser de manière optimale et disposer de sols de bonne qualité n’empêchera pas le développement d’organismes nuisibles, mais cela pourra toutefois atténuer la sensibilité des plantes à ces organismes. Agir sur la nutrition des plantes ou stimuler leur nutrition permet, dans certains cas, de retarder l’application d’un PPP Produits PhytoPharmaceutiques et donc de réduire le nombre de traitements phytosanitaires durant la saison. Parfois, les apports d’engrais peuvent également être diminués car les microorganismes du sol produisent des substances qui sont utilisées comme nutriments par les plantes.

Par exemple, les cultures légumineuses enrichissent le sol en azote par l’action de fixation de l’azote atmosphérique par des microorganismes symbiotiques. Les cultures emblavées après des légumineuses nécessitent donc moins de fertilisation, puisqu’elles profitent de terres naturellement enrichies en azote.

Une surfertilisation peut quant à elle avoir des impacts négatifs sur les végétaux (ex. : un apport trop important en azote favorise l’apparition de certaines maladies fongiques). Il est donc important d’ajuster la fertilisation selon les besoins de la plante et les caractéristiques de la parcelle (propriétés du sol, espèces végétales emblavées, précédent cultural…). Une fertilisation raisonnée vise à fournir aux plantes les éléments nutritifs dont elle a besoin au moment où elle en a besoin.

On distingue généralement les engrais destinés à nourrir les plantes des amendements visant à améliorer la qualité des sols. Toutefois, les engrais ont généralement des propriétés d’amendement du sol, et inversement. Les biostimulants stimulent quant à eux, les processus de nutrition des plantes.

- Les engrais fertilisent le sol en éléments minéraux pour fournir les substances nutritives nécessaires aux plantes. L’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K) sont les principaux éléments apportés. Les végétaux ont également besoin d’autres nutriments (calcium, soufre, magnésium et sodium) ainsi que d’éléments chimiques en très faibles quantités, mais essentiels à leur croissance (bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc).

Exemples : déjections animales (fumier, lisier, guano…), engrais chimiques « NPK », urée, sulfate de magnésium…

- Les amendements améliorent les propriétés physiques, chimiques et/ou biologiques du sol. L’apport d’amendements peut influencer l’acidité du sol (pH), sa capacité de rétention de l’eau ou encore sa flore microbienne.

Exemples : matières organiques en décomposition (tourbe, compost…), minéraux (chaux, vermiculite, sable)…

- Les biostimulants « stimulent les processus de nutrition des plantes, indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux ou de leur rhizosphère :

- L’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs,

- La tolérance au stress abiotique,

- Les caractéristiques qualitatives,

- La disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère. »

Exemples : certains micro-organismes, acides humiques et fulviques, concentrés d’algues, hydrolysats protéiques, certains acides aminés…

La fertilisation des plantes est règlementée en Belgique. Depuis le 15 juillet 2019, les biostimulants sont clairement considérés sous la législation des fertilisants (et non des PPP Produits PhytoPharmaceutiques ). Les engrais, les amendements du sol, les biostimulants, les substrats de culture, les boues de station d’épuration et les co-produits (farines animales, vinasse, pulpes…) doivent donc être autorisés comme « fertilisants » dans une liste positive pour pouvoir être utilisés en Belgique.

Plus d’informations sur la législation relative aux engrais, amendements du sol et biostimulants sont disponibles sur le site Phytoweb du SPF.

Base légale

Directive 2009/128/CE : Utilisation des PPP Produits PhytoPharmaceutiques compatible avec le développement durable

AGW du 10/11/2016 : Lutte intégrée contre les ennemis des cultures

AM du 13/10/2022 : Cahiers des charges de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures

AR du 21/12/2023 : Programme 2023-2027 du plan fédéral de réduction des PPP Produits PhytoPharmaceutiques

Décret du 10/07/2013 : Utilisation des PPP Produits PhytoPharmaceutiques compatible avec le développement durable (programme 2018-2022 du plan wallon de réduction des PPP Produits PhytoPharmaceutiques ...)

AGW du 23/02/2023 : Aide aux éco-régimes

AM du 27/02/2025 : Aide aux éco-régimes (modalités pratiques, montants, liste des molécules prohibées...)