Utilisation et bonnes pratiques

Cette rubrique concerne les entrepreneurs parcs et jardins, les gestionnaires d’espaces publics, d’espaces accessibles au public, de terrains de loisirs et de sport, de zones forestières et autres espaces verts non agricoles, utilisant des produits phytopharmaceutiques ( PPP Produits PhytoPharmaceutiques ) dans le cadre de leur activité professionnelle.

Table des matières

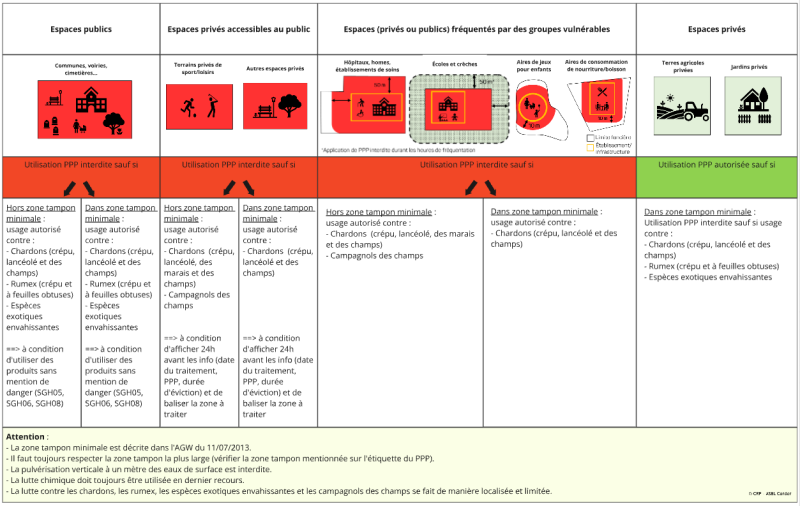

Lieu d’application

La législation en vigueur dans les espaces verts varie selon l’endroit où un traitement phytosanitaire doit/devrait être appliqué.

Il faut faire attention au type d'espace dans lequel on se trouve et respecter les zones tampon aux abords des eaux de surface et des égoûts. Voici un récapitulatif des différents cas de figures et des différentes exceptions qui y sont liées.

espaces publics - Terrains faisant partie du domaine public ou à une fin d'utilité publique

Depuis le 1er juin 2019, l’application de PPP Produits PhytoPharmaceutiques est interdite dans les espaces publics.

Un espace public est défini comme un « terrain faisant ou non partie du domaine public ou attenant à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique, dont une autorité publique est propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et utilisés à une fin d'utilité publique. Sont exclus de cette définition les pépinières, les biens soumis au régime forestier et les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions situées dans le domaine public dont le but est la production, la recherche et l'enseignement agricole et horticole, les lieux » [accueillant des groupes vulnérables].

|

|

|

Toutefois, des herbicides n’ayant pas de mentions de danger SGH05 (corrosif), SGH06 (toxique) ou SGH08 (dangereux pour la santé), peuvent être employés en dernier recours, dans le respect de la lutte intégrée, pour un traitement limité et localisé avec un pulvérisateur à lance ou à dos, pour lutter contre :

- les chardons crépus (Carduus crispus),

- les chardons communs (Cirsium lanceolatum),

- les chardons des champs (Cirsium arvense),

- les rumex crépus (Rumex crispus),

- les rumex à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), et

- les espèces exotiques envahissantes ( EEE Espèce exotique envahissante ) mentionnées dans la liste de la circulaire du 30 mai 2013.

L’application de ces PPP Produits PhytoPharmaceutiques est donc faite par un utilisateur ayant au minimum une phytolicence de type P1.

espaces privés fréquentés par le public - parcs, terrains de sport, terrains de loisirs et autres espaces verts

Pour les espaces ne constituant pas des espaces publics mais étant fréquentés par le public, c’est-à-dire les parcs, jardins, espaces verts et terrains de sport et de loisirs, l’application de PPP Produits PhytoPharmaceutiques est également interdite depuis le 1er juin 2018.

Toutefois, dans le cadre de la lutte contre les chardons nuisibles et contre les campagnols des champs, des PPP Produits PhytoPharmaceutiques peuvent être appliqués. Si tel est le cas, certaines mesures doivent être respectées :

- Préalablement au traitement, la zone à traiter doit être délimitée par un balisage.

- L’accès à la partie traitée est interdit aux personnes autres que celles chargées de l’application des produits, pendant la durée du traitement et jusqu’à l’expiration, le cas échéant, du délai de rentrée (défini dans l’acte d’autorisation).

- Une affiche signalant l’interdiction d’accès à la zone traitée doit être mise en place au moins 24 heures avant l’application du produit (et durant toute l’expiration du délai d’éviction du public) à l’entrée ou à proximité de la zone à traiter. Cette affichage mentionne :

- la date du traitement,

- le produit utilisé et

- la durée d’éviction du public.

|

|

|

espaces privés et publics fréquentés par les groupes vulnérables - écoles, crèches, hôpitaux, maisons de repos, aires de jeux...

Zones à proximité des groupes vulnérables

Depuis le 28 septembre 2018, l'application de PPP Produits PhytoPharmaceutiques est interdite pendant les heures de fréquentation des écoles et des crèches et ce, à moins de 50 mètres en dehors de la limite foncière de ces lieux. Plus particulièrement, les établissements concernés sont les espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires et des internats et espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches et des infrastructures d’accueil de l’enfance.

Toutefois, dans le cadre de la lutte contre les chardons nuisibles et contre les campagnols des champs, des PPP Produits PhytoPharmaceutiques peuvent être appliqués.

Zones accueillant des groupes vulnérables

Si vous êtes gestionnaire d’espaces accueillant des groupes vulnérables, vous ne pouvez utiliser aucun

PPP

Produits PhytoPharmaceutiques

:

- à moins de 10 mètres des aires de jeux d’enfants et des aires de consommation de boissons et nourriture (dans les limites foncières) ;

- à moins de 50 mètres des hôpitaux ou tout établissement/lieu accueillant des personnes âgées, handicapées, ou malades (dans les limites foncières) ;

- dans les limites foncières des écoles et crèches, ou toute infrastructure accueillant des enfants.

Toutefois, dans le cadre de la lutte contre les chardons nuisibles et contre les campagnols des champs, des PPP Produits PhytoPharmaceutiques peuvent être appliqués.

jardins des particuliers

Pour les espaces verts privés (non fréquentés par le public), le traitement de PPP Produits PhytoPharmaceutiques par un utilisateur professionnel reste autorisé tout en appliquant toutes les mesures légales en vigueur relatives à l’utilisation de tels produits (zones tampons, réduction de la dérive, protection des publics vulnérables…). Dans de nombreux cas, des alternatives non chimiques existent et sont vivement recommandées.

zones natura 2000

Depuis 2001, la Wallonie a mis en place le projet Natura 2000. Ce dernier vise à se conformer aux Directives Oiseaux (1979) et Habitats (1992) adoptées par l’Union européenne dans le but de créer un vaste réseau écologique à travers l’Europe.

Ainsi, des zones d’intérêt écologique ont été désignées pour le projet. Ces zones permettent la sauvegarde des biotopes naturels de nos régions et doivent par conséquent être entretenues de manière très particulière.

L’utilisation de PPP Produits PhytoPharmaceutiques en zone Natura 2000 est réglementée par l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mars 2011. L’utilisation de produits herbicides est autorisée sur les cultures, dans les bois et les forêts. Hormis ce cas particulier, l’utilisation des produits herbicides est soumise à une autorisation devant émaner du Département Nature et Forêts. Cette autorisation n’est pas nécessaire :

- Lorsque l’utilisation de PPP Produits PhytoPharmaceutiques s’inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l’autorité publique ;

- Pour le traitement localisé par pulvérisateur à lance ou par pulvérisateur à dos contre les orties, chardons et rumex, au moyen de produits sélectifs ;

- Pour la protection des clôtures électriques en fonctionnement sur une largeur de 50 centimètres de part et d’autre de la clôture.

En Wallonie, les zones Natura 2000 sont constituées de forêts, de prairies, de zones humides, de tourbières, de landes et de cavités souterraines.

zones forestières

Dans les bois et les forêts, c'est le Code Forestier qui dicte les mesures légales pour la bonne gestion de ces espaces. L'utilisation d'herbicides, d'insecticides et de fongicides y est notamment interdite. Néanmoins, il existe quelques exceptions pour lutter contre certains végétaux et ravageurs particulièrement préjudiciables à l'équilibre des bois et forêts.

Des herbicides peuvent être utilisés en forêts en dernier recours, et de manière ponctuelle et localisée uniquement pour :

- Lutter contre la fougère aigle (Pteridium aquilinum) ou la ronce (Rubus fruticosus) dans les jeunes plantations ou régénérations naturelles : cette lutte n’est pratiquée que durant une à trois années sur toute la durée de vie du peuplement qui dure de 120 à 140 années ;

- Lutter contre les graminées lors du boisement de terres agricoles si les plants ont moins de trois ans, ainsi que dans les pépinières accessoires des bois et forêts, dans les vergers à graines et les parcs à pieds mères (art. 3 du code forestier) ;

- Lutter contre les espèces exotiques envahissantes.

Les insectes nuisibles comme le scolyte, l’hylobe ou les insectes défoliateurs peuvent fortement endommager les espaces forestiers et nuire à l’état sanitaire des forêts. C’est pourquoi l’utilisation d’insecticides contre le scolyte de l’épicéa est autorisée via une application localisée sur des arbres pièges couchés au sol (max 3-4 arbres par ha).

L’utilisation de fongicides est réservée uniquement à la protection des plaies aux arbres d’une part, et à la lutte contre les rouilles (maladies fongiques) dans les peuplements de peupliers de plus de 8 ans d’autre part. Dans le cas des peupliers, la mesure vise à conserver les arbres vivants sensibles à la rouille jusqu’à ce qu’ils atteignent une dimension d’exploitabilité.

Pour rappel, l’ensemble des PPP Produits PhytoPharmaceutiques autorisés en zones forestières sont repris sur le site www.phytoweb.be dans les catégories "Peuplement forestier (plein air)" et "arbres pièges, arbres voisins, chablis et grumes".

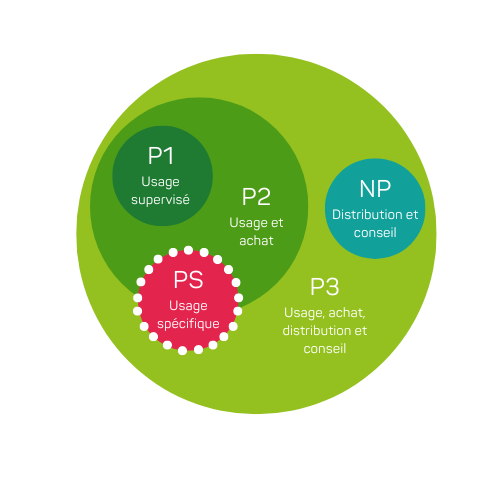

Phytolicence pour l’achat, l’utilisation et la vente

Depuis le 25 novembre 2015, afin de pouvoir acheter, utiliser, stocker, vendre et/ou conseiller des PPP Produits PhytoPharmaceutiques à usage professionnel, il est obligatoire de détenir une phytolicence appropriée.

Il existe certains PPP Produits PhytoPharmaceutiques pour lesquels il faut une phytolicence à "usage professionnel spécifique"(Ps). Les produits concernés contiennent des substances actives représentant un risque plus important.

Il s’agit des substances suivantes :

- fluorure de sulfuryle,

- phosphure d’aluminium,

- phosphure de magnésium,

- metam-sodium,

- metam-potassium et

- dazomet.

Plus d'informations sur les phytolicences à usage professionnel spécifique ici.

Plus d’informations sur la phytolicence en Région wallonne ici.

Avant la pulvérisation

Tenir compte des zones à ne pas traiter

Lorsque des PPP Produits PhytoPharmaceutiques sont appliqués, des zones non traitées doivent être respectées à proximité :

- D'un point de captage d’eau, d’une eau de surface, d’un terrain sujet au ruissellement vers les eaux de surface et d’un terrain relié directement à de l’eau (plus d’informations ici) ;

- D’un site accueillant des des enfants (écoles, crèches …) pendant les heures de fréquentation (plus d’informations ici).

À proximité des habitations, il est également vivement recommandé de ne pas traiter à moins d’1 mètre des limites foncières s’il s’agit d’une pulvérisation dirigée verticalement vers le sol, ou à moins de 3 mètres s’il s’agit d’une pulvérisation autre que celle dirigée verticalement vers le sol.

De plus, l’utilisation de PPP Produits PhytoPharmaceutiques est réglementée dans les zones forestières et Natura 2000.

Consulter la météo

Plusieurs facteurs météorologiques influencent l’efficacité du produit. La combinaison de ces facteurs détermine le moment opportun pour la pulvérisation. Généralement, l’étiquette indique les conditions météorologiques optimales à l’utilisation du produit.

Il faut néanmoins toujours tenir compte des facteurs suivant :

|

Depuis le 28 septembre 2018, il est interdit de pulvériser lorsque la vitesse du vent est supérieure à 20 km/h, soit 5,56 m/s. Il est préférable d’effectuer le traitement lorsque la vitesse du vent est inférieure à 15 km/h (petites branches en mouvement et soulèvement de la poussière) afin de limiter le risque de dérive vers l’applicateur, les riverains et l’environnement. Evitez les périodes de vents d'Est ou du Nord pour les herbicides: dans ces conditions de vent sec, la cuticule des adventices est moins perméable pour les herbicides. |

|

L’hygrométrie doit être supérieure à 60% pour assurer une bonne efficacité du traitement. Durant les périodes chaudes de l’année, ces conditions ne sont rencontrées que le matin et le soir. Par temps sec, les fines gouttes s'évaporent avant même de toucher la plante, les autres diminuent de volume, ce qui les rend plus sensibles à la dérive. Il n'est pas conseillé de traiter sur une rosée forte (risque de lessivage). En revanche, une faible rosée facilite la pénétration du produit. |

|

Une forte pluie après un traitement peut entraîner le produit par ruissellement vers des points d’eau à proximité (avaloir, égout…) et engendrer la contamination des eaux de surface et souterraines. De plus, cela peut diminuer fortement l’efficacité du traitement. Pour éviter le lessivage des PPP Produits PhytoPharmaceutiques , il est important de ne jamais traiter sous la pluie ni en cas de pluie annoncée. |

|

En général, l'absorption et la migration des produits dans la plante sont optimales lorsque la température est comprise entre 5°C et 20°C. |

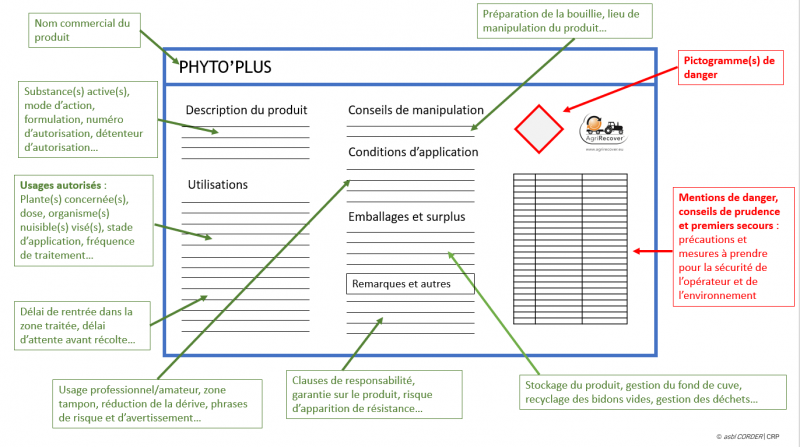

Lire l’étiquette

Tout emballage contenant un produit phytopharmaceutique doit comporter une étiquette, rédigée en français et en néerlandais, reprenant un certain nombre de mentions et d’indications obligatoires relatives au produit (article 44 de l’Arrêté royal du 28 février 1994). Sa lecture est primordiale avant toute manipulation de PPP Produits PhytoPharmaceutiques .

Il est interdit de modifier l’emballage ou l’étiquette d’origine ou de reconditionner les produits. Le produit doit impérativement rester dans son emballage d’origine. L’étiquette doit toujours rester lisible et attachée à l’emballage.

Voici notamment les différentes informations que vous trouverez sur l’étiquette du produit :

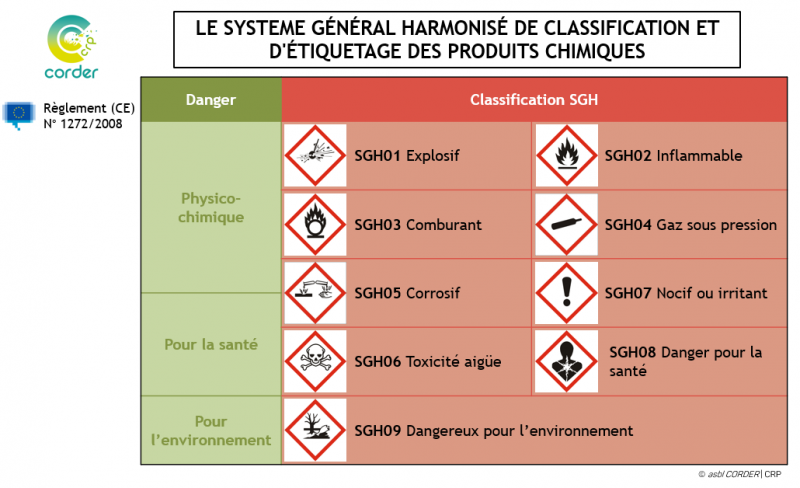

Depuis 2015, toutes les substances ainsi que les mélanges chimiques doivent respecter les dispositions et critères de classification, d’étiquetage et d’emballage basés sur le système général harmonisé ( SGH Système général harmonisé ) international des Nations Unies. Ce système classifie le danger à l’aide de pictogrammes qui ont été actualisés, ainsi que de mentions d’avertissement et de danger :

Se protéger

Plus d'informations à ce sujet sont disponibles ici.

Etalonner le pulvérisateur

Dans le cadre de la protection de la santé et de l’environnement, le matériel utilisé pour l’application de PPP Produits PhytoPharmaceutiques doit être adéquat, bien réglé et en bon état.

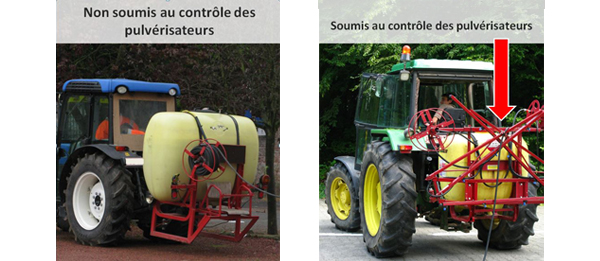

Les petits pulvérisateurs (1), pulvérisateurs à dos (2) ou à lance (3) sont exemptés du contrôle technique obligatoire, mais il faut veiller au bon entretien du matériel de pulvérisation.

Depuis le 1er janvier 2026, la dérive du produit doit être réduite de minimum 75%. Pour ce faire, des cônes ou cloches peuvent être montés à l’extrémité de la lance.

Étalonner le matériel de pulvérisation permet de limiter les erreurs de dosage dues au matériel ou à l’applicateur (vitesse d’avancement différente…). Le meilleur des produits peut avoir une efficacité très décevante si ce dernier n’est pas utilisé à la bonne dose. Cet exercice doit être réalisé pour chaque couple opérateur/pulvérisateur qui sera utilisé durant la saison.

- Étalonnage du pulvérisateur à dos :

- Verser 1 litre d’eau dans le pulvérisateur à dos ;

- Épandre toute l’eau sur une surface sèche afin de former un rectangle et mesurer cette surface (en mètres carrés) ;

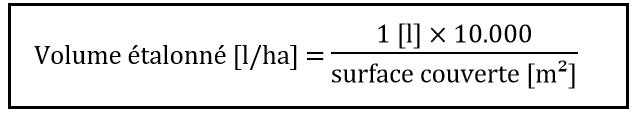

- Calculer la quantité d’eau en litres épandus à l’hectare :

- Étalonnage du pulvérisateur à lance :

- Régler le pulvérisateur à la pression de pulvérisation habituelle ;

- Remplir la cuve avec quelques litres d’eau ;

- Mesurer le volume total éjecté pendant 1 minute de pulvérisation à l’aide d’un récipient gradué (en litres) ;

- Épandre de l’eau sur une surface sèche pendant 1 minute afin de former un rectangle et mesurer cette surface (en mètres carrés) ;

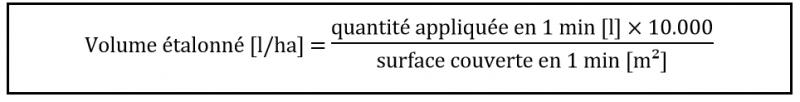

- Calculer la quantité d’eau en litres épandus à l’hectare :

(1) Appareils d'une capacité nominale inférieure à 25 litres dans lesquels la bouillie à pulvériser est mise sous pression à la main ou à l'aide d'un gaz comprimé (y compris de l'air) ou dans lesquels la bouillie à pulvériser est émise en ayant recours à la gravité.

(2) Appareils qui peuvent être portés en usage normal par une seule personne.

(3) Appareils disposant de maximum deux porte-buses montés au bout d'une lance dont la direction et l'orientation du jet sont assurés par l'opérateur.

Préparer la bouillie et remplir le pulvérisateur

Si votre pulvérisateur a une capacité de plus de 20 litres, des mesures supplémentaires concernant le lieu de manipulation et le remplissage de la cuve doivent être respectées.

Calcul de la dose

Après étalonnage du pulvérisateur, le calcul de la dose est une étape également très importante car elle va permettre d’appliquer correctement la bouillie et d’éviter un fond de cuve trop important. La dose doit être calculée avec précision sur base de la surface à traiter.

Le calcul de la dose peut être réalisé comme suit :

- Connaitre la surface à traiter ou la mesurer (en mètres carrés) ;

- Connaitre la dose de produit autorisée en lisant l’étiquette ou en consultant l’acte d’autorisation sur le site Phytoweb du SPF (en l/ha ou kg/ha ou kg/hl) ;

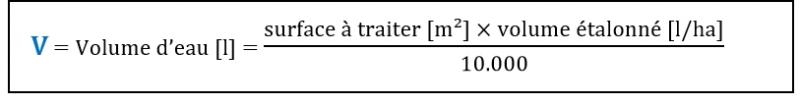

- Calculer le volume d’eau à mettre dans le pulvérisateur (volume total de bouillie qu’il faut préparer) :

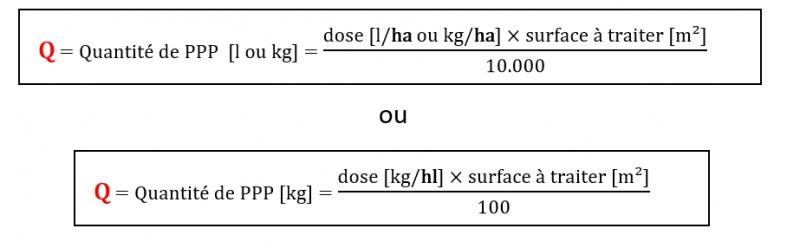

- Calculer la quantité de produit à mettre dans l’eau du pulvérisateur :

Pour traiter efficacement une surface (en mètres carrés) avec un produit autorisé à une dose donnée (en l/ha ou kg/ha ou kg/hl), l’applicateur devra mettre V litres d’eau dans la cuve du pulvérisateur avec Q litres ou kilogrammes de produit.

Remplissage du pulvérisateur

Le remplissage du pulvérisateur est une étape critique tant pour la santé de l'utilisateur que pour le risque de fuites dans l'environnement. Un incident trop fréquent est le débordement de la cuve lors du remplissage, qualifié de pertes ponctuelles. Les pertes ponctuelles peuvent impacter de façon importante la qualité des eaux souterraines et de surface.

Une jauge, aussi précise soit elle, ne sera utile que si l'opérateur reste constamment concentré sur le remplissage du pulvérisateur. Il est inutile de vouloir remplir la cuve à ras-bord et de risquer un débordement lors du remplissage ou suite aux mouvements durant le transport.

Pour éviter cette source de pollution, le remplissage du pulvérisateur ne peut donc en aucun cas se faire sur une aire imperméable reliée à l'égout ou à un ruisseau, un bassin artificiel, un puits...

Il est conseillé d'effectuer les opérations de remplissage (et de nettoyage) de la cuve sur une aire enherbée (ou sur la surface qui va être traitée) car celle-ci peut neutraliser les "petites pertes" grâce à l’action des bactéries et des microorganismes présents dans le sol.

Le meilleur filtre est le sol, s'il n'est pas trop sablonneux et s'il contient une certaine quantité de matière organique.

Après la pulvérisation

Rincer et nettoyer le pulvérisateur

Le matériel de pulvérisation doit être rincé et nettoyé après chaque utilisation. Afin de rincer l’intérieur du pulvérisateur, la cuve du pulvérisateur doit être remplie avec un volume suffisant d’eau et les eaux de rinçage doivent être appliquées sur la zone traitée ou une surface enherbée.

Cette opération doit être idéalement répétée 3 fois afin de bien laver la cuve et la tuyauterie du pulvérisateur et ainsi, éviter d’appliquer un mélange de plusieurs PPP Produits PhytoPharmaceutiques lors de la prochaine utilisation. L’utilisation d’une brosse à dents ou d’air comprimé permet également de bien nettoyer la buse pour empêcher qu’elle ne se bouche.

Le rinçage externe du pulvérisateur a lieu sur une zone plane, enherbée, loin des eaux de surface, des habitations et des zones fréquentées.

Si votre pulvérisateur a une capacité de plus de 20 litres, des mesures supplémentaires doivent être respectées.

Gérer les fonds de cuve

Une fois la bouillie appliquée, il ne devrait pas y avoir de fond de cuve dans le pulvérisateur si la quantité nécessaire de produit a été précisément calculée. Si ce n’est pas le cas, ce fond de cuve peut être pulvérisé sur la zone traitée après l’avoir dilué 10 fois au minimum, et ce, jusqu’au désamorçage de la pompe.

La mauvaise gestion du fond de cuve peut être une cause de pollution. En aucun cas, le fond de cuve ne peut être vidé sur une surface imperméable reliée à l'égout ou à un puits perdu.

Les fonds de cuve trop importants et les bouillies non utilisables (non diluées) devront être collectés et stockés dans un contenant (cuve) résistant avant élimination par un organisme agréé.

Si votre pulvérisateur a une capacité de plus de 20 litres, des mesures supplémentaires doivent être respectées.

Rincer les bidons vides de PPP Produits PhytoPharmaceutiques

Tout utilisateur de PPP Produits PhytoPharmaceutiques doit rincer abondamment les bidons vides immédiatement avec de l’eau claire après l’utilisation du produit. Si possible, il est recommandé de compter ce volume d’eau de rinçage dans le calcul de la quantité d’eau nécessaire pour la préparation de la bouillie. Sinon, cette eau sera à traiter comme un fond de cuve.

Si votre pulvérisateur a une capacité de plus de 20 litres, des mesures supplémentaires doivent être respectées.

|

|

|

Eliminer les déchets et produits non utilisés

Plus d'informations à ce sujet sont disponibles ici.

Transport de PPP

Transport de PPP Produits PhytoPharmaceutiques et de bouillies

Lors du transport par route d’une quantité modérée de bidons de PPP Produits PhytoPharmaceutiques ou de bouillies de pulvérisation, les dispositions suivantes doivent être prises pour éviter les renversements et fuites de produits dans le véhicule, dans des conditions normales de transport :

- Utiliser des bidons en bon état, bien fermés et dans leur emballage d’origine ;

- Placer les bidons et/ou le pulvérisateur dans des bacs de rétention arrimés (sangles, attaches, élastiques, sangles ou cordes …) ;

- Le transport a lieu uniquement dans le cadre de votre activité professionnelle et n’est pas une activité logistique.

Il est également recommandé de bien ventiler le véhicule.

Transport des emballages vides de PPP Produits PhytoPharmaceutiques et des PPNU Produit phytopharmaceutique non utilisable

Pour transporter par route les déchets dangereux de type bidons vides de PPP et PPNU au centre de collecte AgriRecover, il faut :

- Vérifier que les déchets et emballages ne présentent pas de risque de fuite dans le véhicule ;

- Disposer les sacs AgriRecover fermés dans un bac de rétention arrimé au véhicule ;

- Utiliser un moyen de transport adapté et assurer la stabilité du chargement ;

- Réaliser le transport des déchets vers le point de dépôt le jour précis de la collecte ;

- Effectuer le transport pour votre propre compte.

Base légale

Directive 2009/128/CE : Utilisation des PPP compatible avec le développement durable (formation, pulvérisateur, manipulation, stockage…)

AR du 19/03/2013 : Utilisation des PPP Produits PhytoPharmaceutiques compatible avec le développement durable (phytolicence, manipulation, stockage…)

AGW du 11/07/2013 : Application des PPP Produits PhytoPharmaceutiques compatible avec le développement durable (manipulation, limitation dérive, matériel de pulvérisation…)

AGW du 24/03/2011 : Sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000

Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier

AGW du 28/04/2016 : Formations et évaluations phytolicence

AM du 24/05/2016 : Formations et évaluations phytolicence

Règlement (UE) N° 547/2011 : Étiquetage des PPP Produits PhytoPharmaceutiques

AR du 28/02/1994 : Mise sur le marché et utilisation des PPP Produits PhytoPharmaceutiques (étiquetage …)

AGW du 13/06/2013 : Conditions intégrales pour le stockage (25 kg à 5 t)

AGW du 13/06/2013 : Conditions sectorielles pour le stockage (> 5 t)

AGW du 04/07/2002 : Liste des projets/installations/activités présentant un risque pour le sol (permis d’environnement)

AGW du 12/02/2009 : Modification du Code de l’Eau (prévention des zones de prise d’eau)

Directive 2008/68/CE : Transport intérieur des marchandises dangereuses

Accord européen de transport international des marchandises dangereuses par route (ADR, 2019)

AR du 28/06/2009 : Transport des marchandises dangereuses par route

AEW du 09/04/1992 : Déchets dangereux (transport)